José Carlos Mariátegui por María Wiesse.

Empresa Editora Amauta, 1971. |

|

|

|

| IV.-Años en Europa |

CUATRO años fecundos vive Mariátegui en Europa, estudiando, observando y acercándose a los más interesantes personajes y aspectos de la post-guerra. La meditación y el trabajo enriquecen su cultura y fortalecen su fe.

«Nos habíamos entregado sin reservas —escribió Mariátegui una vez— hasta la última célula, con una ansia subconsciente de evasión a Europa, a su existencia, a su tragedia. Y descubríamos, al final, sobre todo nuestra propia tragedia, la del Perú, la de Hispano- América. El itinerario de Europa había sido para nosotros el mejor y más tremendo descubrimiento de América».

No fue, pues, Mariátegui en Europa —no podía serlo— el turista más o menos curioso, que pasea rápidamente su interés en teatros, centros de diversión, lugares célebres, en busca de emociones superficiales.

El escritor se abandona y se compenetra totalmente, íntegramente del drama europeo. Y en ese drama descubre —como él mismo lo confiesa— el de su propio país. La experiencia europea lo torna más americano, le da el sentido de su propio país. |

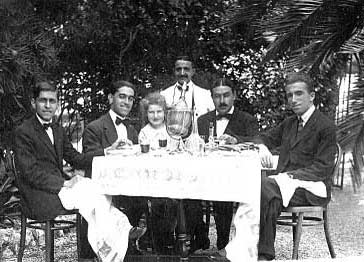

Mariátegui en el restaurante IL Picollo Edén en Nervi, Génova,

Italia, noviembre de 1920. Lo acompañan, a su derecha,

Maurice Benbassat estudiante de economía de la Universidad

de Génova, quien compartió la pensión donde vivía Mariátegui,

y el señor Navach (con bigote). El cuarto personaje no

ha sido identificado |

Otra vista del almuerzo en el restaurante IL Picollo Edén en

Nervi, Génova, Italia. Noviembre de 1920 |

|

Al llegar a Europa, como es latino y siente profundamente el hechizo de Francia, irá a París. Vive en el barrio de los artistas y estudiantes, que reconocen como uno de los suyas al joven moreno, de mirada cargada de ensueño y sonrisa un poco melancólica. Mariátegui se pone en contacto con Barbusse y el idealismo del autor de El Fuego enciende aún más, su celo místico la emoción socialista ha ganado por completo al joven escritor peruano. Francia no es tan sólo el país de la gran burguesía, de la diversión amable y fácil, de la dulzura del vivir. En Francia los hombres saben morir por la libertad del pensamiento y de Francia se esparció el gran mensaje que despertó a la humanidad, hablándole de sus derechos, allá por los años de 1789. |

Mariátegui asiste, en París, a las sesiones de la Cámara de Diputados; le interesan vivamente las discusiones parlamentarias, la vida política de Francia. Pero también el sentido de la belleza lo solicita —en Mariátegui vibraba una gran sensibilidad artística— y se detiene en el "Louvre", en el "Museo Rodin", ira a conciertos y saboreará en el "Vieux Colombier", animado por Jacques Copeau, el teatro de vanguardia y las nuevas expresiones del arte escénico. |

Después de su permanencia —algunos meses— en París, Mariátegui seguirá a Italia. Su salud se ha resentido de la humedad de París; se va a buscar sol, luz, cielo azul y límpido para su débil organismo, a la tierra que alimentara con su cultura a la Europea primitiva. Y encontró can la luz y el cielo italianos el amor, que diera a su vida dulzura, calor y alegría. Hasta entonces José Carlos había tenido, un poco, cierta propensión a la melancolía —su libro de versos debió titularse Tristeza— pero en Italia la alegría penetra y se apodera de su alma. Encontró el amor en Florencia; ella era nacida en Siena, la ciudad de Giotto y de Catalina, la ardiente, la apostólica. Se llamaba Ana, pero él le decía con el tierno diminutivo usado en el Perú; "Anita". De vuelta a la tierra natal, después de algunos años, le dedica una prosa —que es puro y hermoso poema— donde está sintetizada toda la historia de su cariño:

La vida que me diste

«Renací en tu carne cuatrocentista como la de la Primavera de Botticelli. Te elegí entre todas porque te sentí la más diversa y la más distante. Estabas en mi destino. Eras el designio de Dios. Como un bajel corsario, sin saberlo, buscaba para anclar la rada más serena. Yo era el principio de muerte; tú eras el principio de vida. Tuve el presentimiento de ti en la pintura ingenua del cuatrocientos. Empecé a amarte, antes de conocerte, en un cuadro primitivo. Tu salud y tu gracia antiguas esperaban mi tristeza de suramericano pálido y cenceño. Tus rurales colores de doncella de Siena fueron mi primera fiesta. Y tu posesión tónica, bajo el cielo latino, enredó en mi alma una serpentina de alegría.

Por ti mi ensangrentado camino tiene tres auroras. Y ahora que estás un poca marchita, un poco pálida, sin tus antiguos colores de Madona toscana, siento que la vida que te falta es la vida que me diste». |

|

|

Ella, para llamarlo, simplificaba el nombre compuesto de José Carlos, le decía sólo: José. En la ciudad armoniosa, plena de arte y de tradición, la ciudad del lirio rojo, se desenvolvió la etapa inicial de sus amores; ella lo aceptó así como era: pálido, endeble, apoyado en un bastón, desconocido para su familia, que se preguntaba quién era ese forastero. (La familia tenía para Ana ambiciones de altos burgueses; quería verla casada con un propietario de tierras, un señor hacendado, educado en algún centro de agronomía). Pera cuando Benedetto Croce, amigo de la familia de Anita, manifiesta hacia el sudamericano desconocido la más cordial estimación, cuando en casa de los Chiappe —nombre de los padres de Anita— el insigne escritor italiano de tan notable actuación en la política de su país, de tan extraordinario significado en el movimiento estético europeo, se complace en conversar y en discutir con José Carlos, se desvanecen todos los temores, se esfuman todas las suspicacias.

«José —dice un día Anita a su prometido, en que habían salido a pasear a la campiña florentina—, ¿por qué no entras a una clínica? Aquí hay especialistas que te arreglarán la pierna».

Mariátegui parece aceptar la sugerencia de su prometida. Pero el tiempo pasa y el escritor no se decide a consultar a los médicos. Y confiesa a Anita que no se siente con valor para entregarse otra vez a los cirujanos. Su infancia ha sido martirizada por la enfermedad, las operaciones, la permanencia en los hospitales. Prefiere seguir así, caminando con dificultad, pero ¡por Dios que lo dejen tranquilo! Si ella lo acepta con su casi invalidez... Y ella que lo ama con toda la pureza, la ilusión y el ardor de sus diez y siete años, como lo ama con su alma de "doncella de Siena", lo acoge tal como es y le da toda su vida. |

|

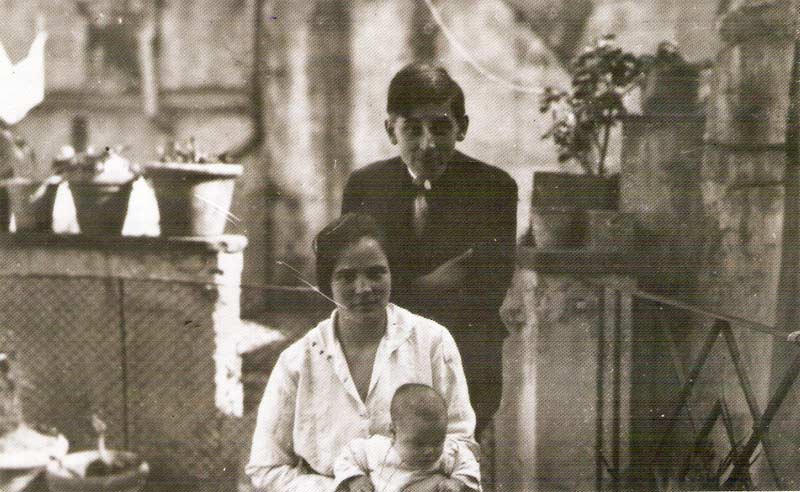

Ocultaron su dicha en una casita de la campiña romana; en Frascatti. Se alimentaban de frutas y legumbres y leían poemas de Walt Withmann. Pasan, en la casita de Frascatti, algunos meses de intimidad amorosa, pero tienen que ir a Roma; va a nacer un hijo y Anita debe ingresar a una clínica. En Roma nace el primer hijo varón de Mariátegui, a quien el escritor en su devoción por Botticelli, da el nombre de Sandro. El escultor Ocaña, que estudiaba entonces en la Academia de Bellas Artes de Roma, apadrinará al niño, en las fuentes bautismales.

Mas en la embriaguez de sus horas de amor, Mariátegui no ha dejada de meditar, de estudiar y de enriquecer el caudal de su cultura y de su emoción social. |

|

| Italia —como todos los países europeos— se debate en la crisis de la post-guerra. Mariátegui verá el nacimiento del fascismo; verá cómo marchan los jóvenes romanos, cantando la Giovinezza, pero su fe no desmaya, ni vacila; se aviva, aún más, ante el espectáculo de una Italia ilusa, Vacilante y desconcertada ante los preliminares fascistas. |

|

En Génova y en Cannes asiste a las conferencias en que se discuten las grandes cuestiones internacionales. Su itinerario, por Europa, ha de concluir en Alemania y en Austria. Ha vivido dos años y medio en Italia. Ama al país de su mujer, al país donde ha nacido su hijo y se deleita y se emociona ante los vestigios de las antiguas civilizaciones latinas, ante las telas de los primitivos italianos, ante las fuentes y los jardines de Roma. Venecia le causa —como a todos los grandes espíritus que la visitan— honda impresión. Pero ha llegado la hora de volver al Perú y, antes, Mariátegui ha de ponerse en contacta con Alemania, con la Alemania de Goethe y de Beethoven, que todos hemos soñado y amado algún día, hoy envilecida y atada por la tiranía nazista. |

Después de, la guerra del 14 y del Tratado de Versalles parecía que Alemania había quedado sin fuerzas. No se sospechaba que esa nación desarmada y desmembrada pensaba en prepararse para una segunda guerra que —según ella— le daría el dominio del mundo. En aquellos días del año 1922 en que Mariátegui, con su mujer y su hijo, llegan a la Alemania vencida, se canta la "Internacional" en teatros y cafés y los retratos de Marx y de Engels están en clubs y centros obreros. Para la fe socialista de Mariátegui estos síntomas son reconfortantes y halagadores. Cree en el porvenir de una Alemania marxista, creencia que de haber vivido hasta nuestros días, habría sufrido tremenda desilusión. El nazismo había de subyugar las conciencias y el pensamiento de la Alemania que conoció Mariátegui.

No puede el escritor —como tanto lo anhelaba— ir a Rusia a vivir las jornadas de su resurgimiento. Era difícil viajar con la mujer y el niño hacia el país en transformación, agitado y sacudido por nuevas ideologías y nuevos métodos de vida. Llegan, eso sí, a Viena y conocen Budapest.

Después —en vísperas de volver al Perú— se reúne con César Falcón en Colonia. «La atracción del drama rhenano, esa atracción del drama y de la aventura, a la que ni él ni yo hemos sabido resistir —contaba Mariátegui— nos llevó a Essen, donde la huelga ferroviaria nos tuvo bloqueados algunos días. Habíamos pasado juntos algunos densos y estremecidos días de historia europea».

En la Friedrich Banhof de Berlín, a comienzos de 1923, se despide Mariátegui de Falcón, su amigo y compañero de las primeras luchas en el país natal; el Perú espera al escritor que, en Europa, descubriera "la tragedia de Hispano-América". |

|

|

|

|